Symphonie Nr.9, 4.Satz » Gustav Mahler » Partituranalyse

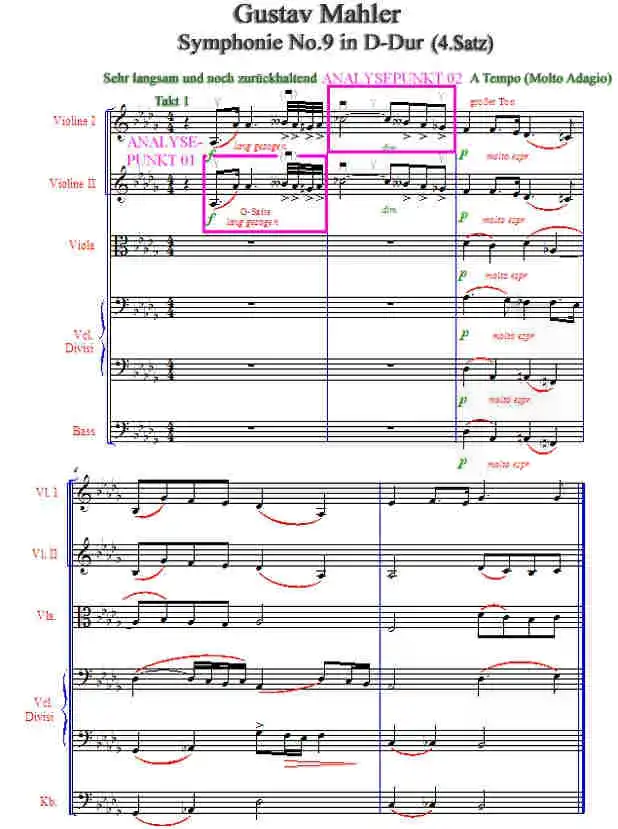

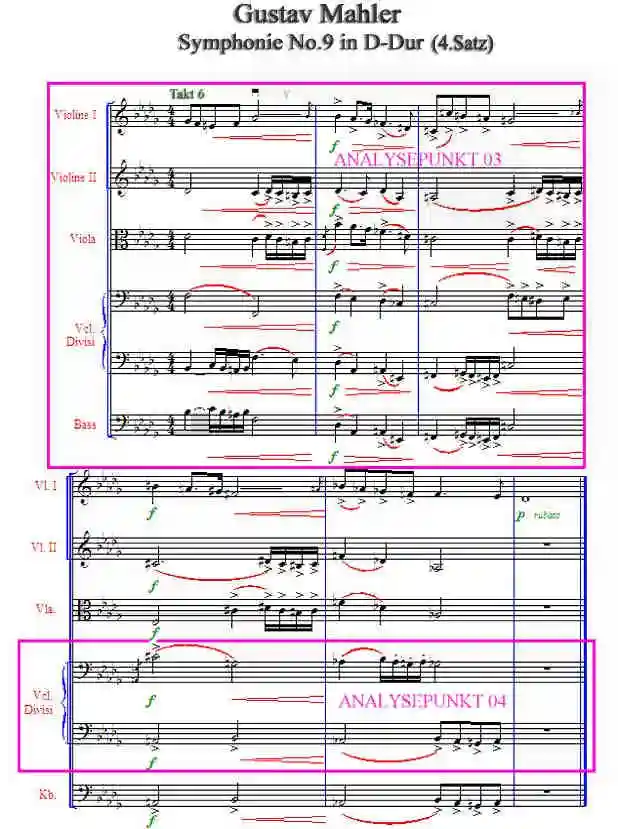

Symphonie Nr.9 » 4. Satz » Takt 1-11 » Partituranalyse

Übungshinweis zur Partitur [ Symphonie Nr.9 » 4. Satz » Takt 1-11 ]

Lesen Sie zuerst die Partitur „stumm“, um die innere Vorstellungskraft zu entwickeln. Anschließend starten Sie die Tondatei und verfolgen Sie dabei im Partiturbild die Musik. Partitur zu „Symphonie Nr.9 » 4. Satz » Takt 1-11“ von Gustav Mahler. Versuchen Sie dabei an der richtigen Stelle über das Betätigen der Registerkarten in das nächste Partiturbild zu wechseln. P.S.: Natürlich können sie auch über die Bedienung der Pfeiltasten Ihrer Tastatur die Registerkarten wechseln.

Downloads Ressourcen zu [ Symphonie Nr.9 » 4. Satz » Takt 1-11 ]

Notenbilder zur Symphonie Nr.9 - 4.Satz - 4. Satz von Gustav Mahler

- Takt 1 bis 5

- Takt 6 bis 11

Interne Suchfunktion

| Name | Wert | Löschen |

|---|