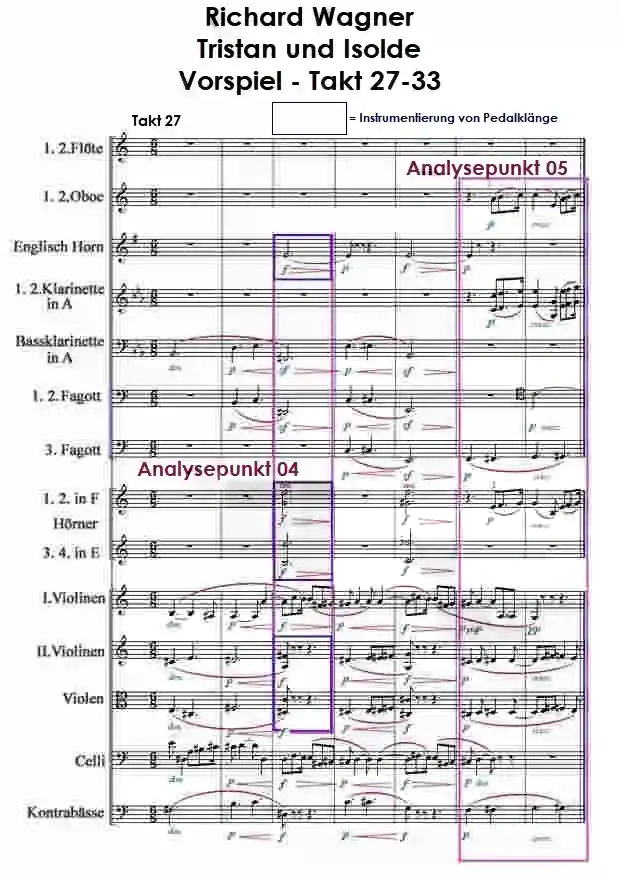

Tristan und Isolde » Richard Wagner » Partituranalyse

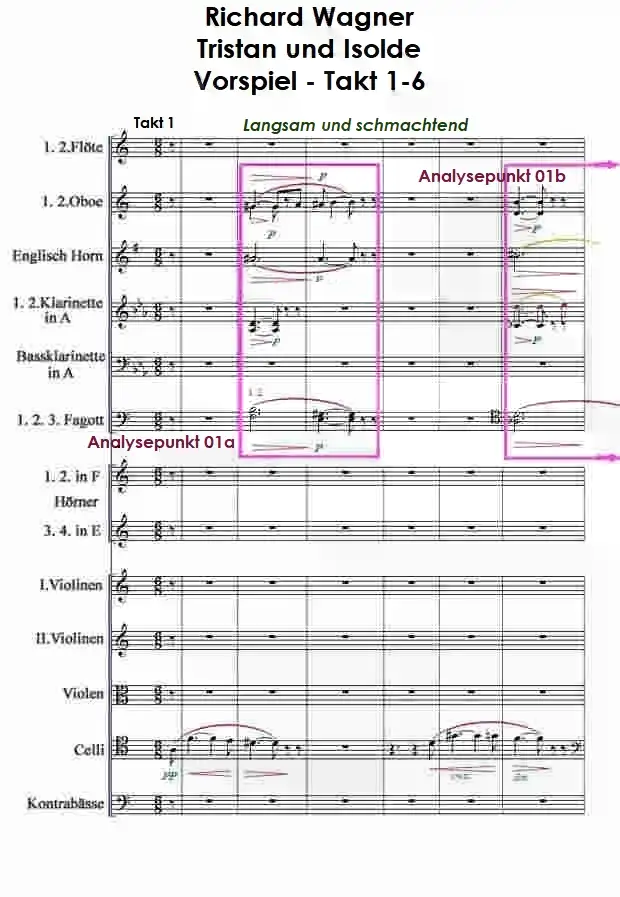

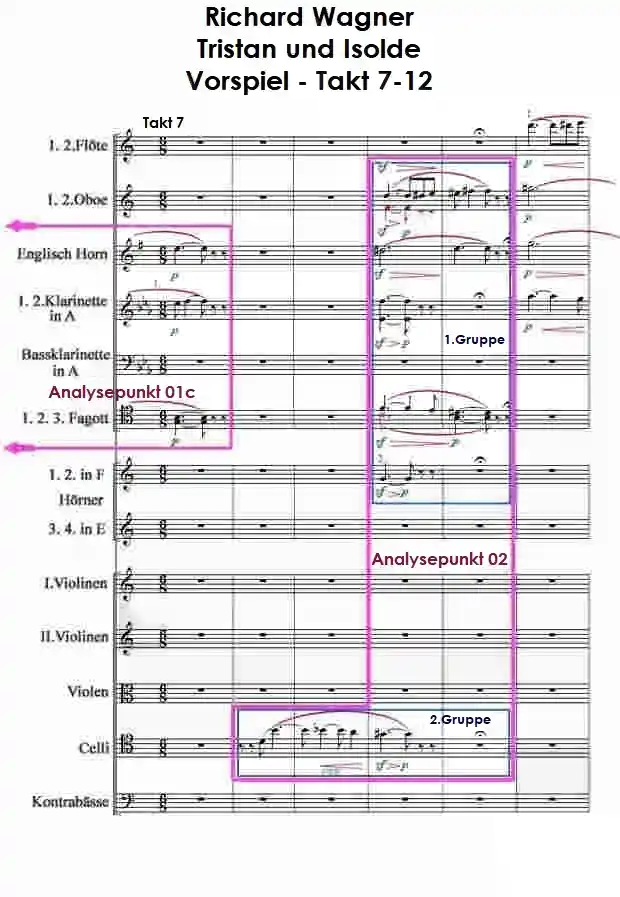

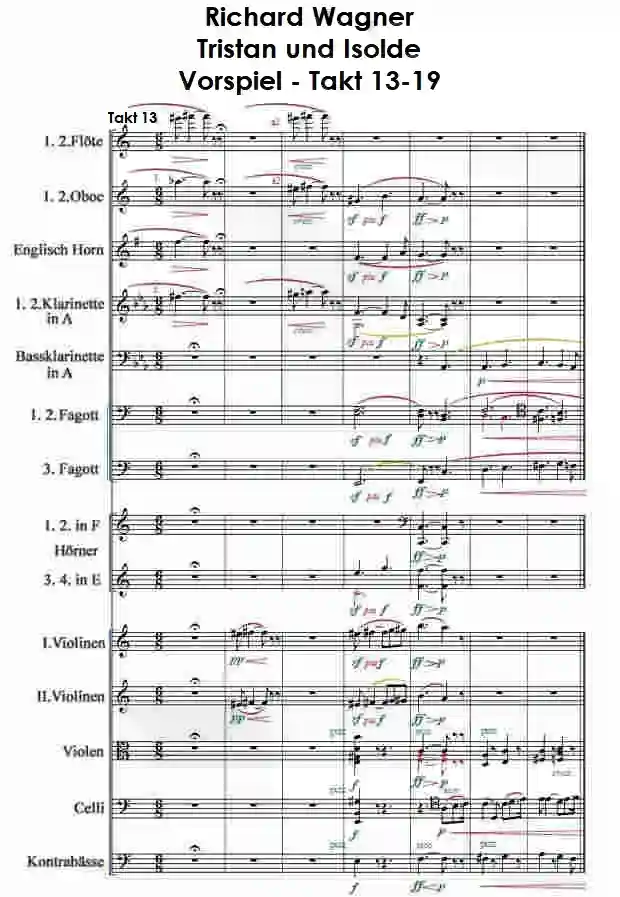

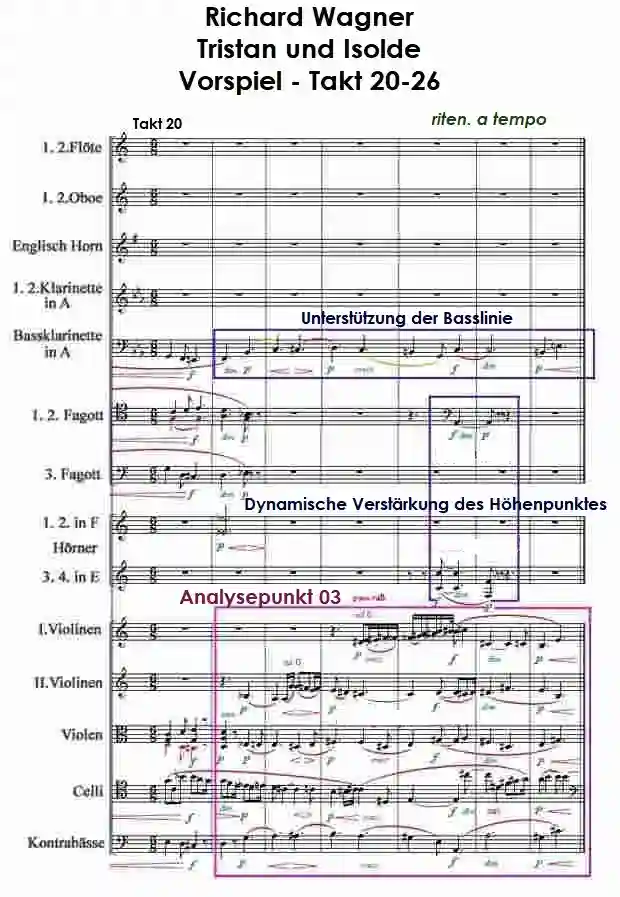

Tristan und Isolde - Vorspiel - Takt 1-33 » Partituranalyse

Übungshinweis zur Partitur [ Tristan und Isolde - Vorspiel - Takt 1-33 ]

Lesen Sie zuerst die Partitur „stumm“, um die innere Vorstellungskraft zu entwickeln. Jetzt starten Sie das Tondokument und verfolgen dabei im Partiturbild die Musik. Partitur zu „Tristan und Isolde - Vorspiel - Takt 1-33“ von Richard Wagner. Versuchen Sie dabei an der richtigen Stelle über das Betätigen der Registerkarten in das nächste Partiturbild zu wechseln. P.S.: Sie können auch über die Verwendung ihrer Pfeiltasten Ihrer Tastatur die Registerkarten wechseln.

Downloads Ressourcen zu [ Tristan und Isolde - Vorspiel - Takt 1-33 ]

Notenbilder zu"Tristan und Isolde - Vorspiel" von Richard Wagner

- Takt 1 bis 6

- Takt 7 bis 12

- Takt 13 bis 19

- Takt 20 bis 26

- Takt 27 bis 33

Interne Suchfunktion

| Name | Wert | Löschen |

|---|